nachricht

Jahresfachtag der KGC Hessen 2025

Bericht zur Veranstaltung vom 20.05.2025

Der diesjährige Jahresfachtag der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) Hessen befasste sich mit dem Thema „Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Partizipation für gesundheitliche Chancengleichheit auf dem Prüfstand".

Partizipation gilt als ein zentrales Prinzip der Gesundheitsförderung – insbesondere dann, wenn es darum geht, gesundheitliche Chancengleichheit für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu stärken. Finanzielle, sprachliche oder kulturelle Barrieren erschweren oft den Zugang zu Gesundheitsangeboten. Partizipative Ansätze setzen genau hier an: Sie binden betroffene Menschen aktiv in die Entwicklung und Gestaltung von Maßnahmen ein, erkennen ihre Perspektiven an und ermöglichen bedarfsgerechte Angebote, die somit auch niedrigschwelliger von der Dialoggruppe wahrgenommen werden können. Im kommunalen Kontext kann Partizipation so zu konkreten Veränderungen beitragen, Handlungskompetenzen fördern und soziale Ungleichheiten abbauen.

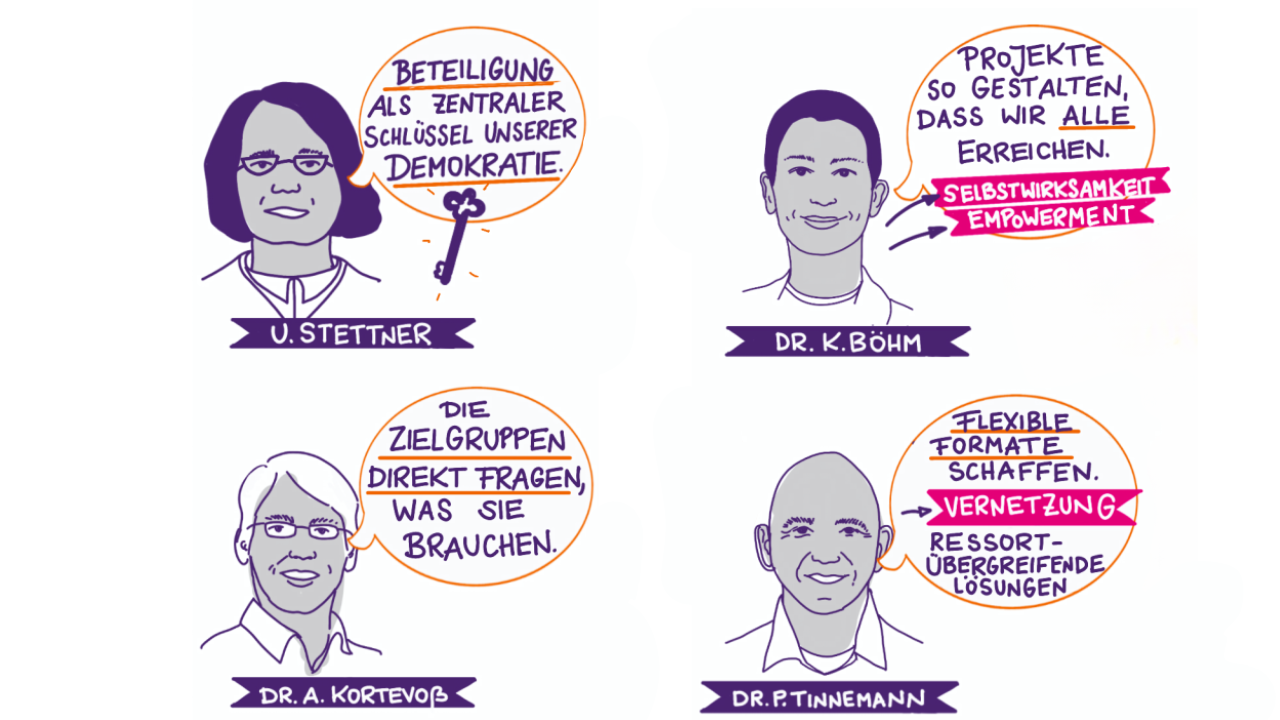

Begrüßung und Grußworte

Die Moderatorin Katharina Gerlach führte durch den Tag. Zum Auftakt der Veranstaltung wandten sich Förderer und Partner der KGC Hessen mit einleitenden Worten an das Publikum. Sie unterstrichen die Bedeutung des Themas und gaben Impulse für den weiteren Verlauf des Fachtags. Es sprachen:

- Ute Stettner, Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG)

- Dr. Axel Kortevoß, GKV-Bündnis für Gesundheit in Hessen

- Dr. Katharina Böhm, Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE)

- Dr. Peter Tinnemann, Gesundheitsamts Frankfurt am Main

Vorträge, Praxisbeispiele, Fachforen

Zwei Vorträge, vier Praxisbeispiele und drei Fachforen befassten sich mit verschiedenen Aspekten des Veranstaltungsthemas.

Einführungsvortrag: Was ist Partizipation und was braucht es dafür?

Referentin: Tanja Gangarova, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZim-Institut)

Tanja Gangarova hob Partizipation als ein zentrales Element erfolgreicher Gesundheitsförderung und Prävention hervor – nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in anderen Bereichen, und im Sinne eines Health in All Policies-Ansatzes (HiaP). Bereits in der Ottawa-Charta von 1986 wurde die Selbstbestimmung der Bürger*innen als Kern der Gesundheitsförderung hervorgehoben. Auch aktuelle Forschung bestätigt die Wirksamkeit partizipativer Ansätze.

In der Praxis stößt echte Partizipation jedoch oft auf Hindernisse. Alibi- und Pseudopartizipation sind weit verbreitet. Ein zentrales Problem ist der Zusammenhang zwischen Partizipation und Macht: Nur wenn Beteiligte wirklich Einfluss auf den Ausgang eines Prozesses haben, ist Partizipation gelungen. Dazu müssen alle Akteur*innen ihre eigenen Machtpositionen reflektieren und bereit sein, diese zur Diskussion zu stellen. Wenn die Teilnahme an Beteiligung von einer Einladung abhängig ist, dann wird die Einladung selbst zur Bedingung – oder ist an Bedingungen geknüpft.

Es kann helfen, Partizipation nicht als starres Stufenmodell zu verstehen, sondern als ein dynamisches Kontinuum. Es braucht eine Abkehr von kurzfristigen punktuellen Interventionen („Helicopter-Science“) hin zu langfristiger Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Zentral dafür ist, Menschen als Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt anzuerkennen – mit ihren Erfahrungen, Perspektiven und Handlungsspielräumen. Beteiligung muss in respektvollen Räumen stattfinden, in denen Bedingungen und Rollen gemeinsam ausgehandelt werden können. Auch eine selbstbestimmte Entscheidung gegen Beteiligung sollte als legitime Position anerkannt werden.

Förderliche Bedingungen für echte Partizipation sind ausreichend Zeit, Ressourcen und Flexibilität, die Bereitschaft, Macht zu teilen, methodische Kompetenz sowie Vertrauen und Kontinuität. Partizipation ist kein technisches Verfahren, sondern ein Prozess, der Haltung, Offenheit und echtes Interesse am Gegenüber voraussetzt.

Präsentationsfolien zum Einführungsvortrag (PDF)

Impulsvortrag: „Armut hat eine Stimme und sie fordert Partizipation, nicht Mitleid.”

Referentin: Erika Biehn, Betroffenenvertreterin und Mitbegründerin der Nationalen Armutskonferenz (NAK), Vorstandsmitglied Verband Alleinerziehende Mütter und Väter Landesverband Bremen e. V. (VAMV)

In einem eindrücklichen Impulsvortrag beleuchtete Erika Biehn – Betroffenenvertreterin und Mitbegründerin der NAK sowie langjährig engagiert im Bereich der Selbstvertretung – die realen Folgen von Armut in Deutschland und warum echte Teilhabe weit über gut gemeinte Symbolik hinausgehen muss. Anhand ihrer persönlichen Erfahrungen machte sie deutlich, dass Armut mehr bedeutet als finanzielle Knappheit: Sie schränkt alltägliche Entscheidungen ein, grenzt aus und nimmt Menschen die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Nicht aus Mangel an Wollen, sondern aus Mangel an Mitteln.

In ihrem Rückblick auf die Anfänge der NAK sprach sie offen über gegenseitige Vorurteile von Wohlfahrtsverbänden und Betroffenenvertretungen und betonte, wie wichtig es ist, beidseitig Lern- und Dialogbereitschaft mitzubringen. Partizipation wird dort möglich, wo Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und ein Gefühl von Zusammenhalt entsteht. Wer sich als gleichwertig wahrnimmt, traut sich häufig auch, mitzureden und mitzugestalten. Die Referentin forderte, Partizipation als Frage der Machtverteilung zu verstehen und nicht als bloßes Anhören. Für gelingende Teilhabe seien strukturelle Rahmenbedingungen unerlässlich: Räume, Ressourcen und eine Sprache, die nicht ausschließt. Besonders in der behördlichen Kommunikation sei der Bedarf nach klarer, einfacher Sprache groß.

Ihr Appell: Wer Politikverdrossenheit verhindern will, muss echte Mitgestaltung ermöglichen mit klaren Rechten, konkreten Aufgaben und einem ernst gemeinten Einbezug von Menschen mit Armutserfahrung.

SOUL Marburg, Soumaya Zouari

SOUL ist primär ein Beratungsangebot für Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen, kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit Vorurteilen oder Diskriminierung ausgesetzt sind. Das seit 2024 von der Gesunden Stadt Marburg geförderte Projekt ist an der islamischen Gemeinde Marburg angedockt und bietet niedrigschwellige, vorurteilsbewusste psychosoziale Beratungen. Es basiert auf einem Peer-to-Peer-Ansatz, bei dem die Berater*innen eine fundierte Ausbildung durchlaufen.

Das Projekt SOUL ist in Marburg gut vernetzt, sodass bei Bedarf flexibel an weitere Fachstellen vermittelt werden kann. Besonders positiv hervorgehoben wurde, dass genügend Zeit für Gespräche mit Betroffenen bleibt und auch kurzfristige Unterstützungsangebote ermöglicht werden können. Derzeit sind 25 überwiegend weibliche Berater*innen aktiv, die insgesamt sechs Sprachen abdecken. Ein weiterer Fortbildungsdurchgang ist noch für das Jahr 2025 geplant. Eine langfristige Finanzierung sowie eine nachhaltige strukturelle Verankerung des Projekts stehen aktuell jedoch noch aus.

„Wir sind DABEI“ – Integration in der Wohnungsnotfallhilfe, Maximilian Nowak

Im Projekt „Wir sind DABEI“ (bis Januar 2025) wurde Partizipation in der Wohnungsnotfallhilfe aktiv gefördert. Das Projekt hatte zum Ziel, Strukturen der Wohnungsnotfallhilfe zu hinterfragen und durch Beteiligung der Adressat*innen eine bedarfsgerechtere, selbstbestimmte und partizipative Ausgestaltung der Hilfen zu ermöglichen. Die Erfahrungen zeigen: Echte Teilhabe ist herausfordernd, etwa weil das Zusammenleben in Einrichtungen bestimmte Strukturen und Regeln voraussetzt , individuelle Handlungsfreiheit nicht in allen Bereichen gegeben ist und es Zeit sowie eine sensible sprachliche Vermittlung benötigte, um eine tragfähige Ansprache und Motivation der Betroffenen zu ermöglichen. Sie ist jedoch realisierbar, wenn Räume für Mitbestimmung geschaffen und konsequent genutzt werden. Partizipation, und das ist eine zentrale Erkenntnis aus dem DABEI-Projekt, ist nicht nur eine Frage von Strukturen, sondern im Wesentlichen eine Haltungsfrage der Professionellen.

Das Projekt hat wichtige Impulse für mehr Demokratie und Partizipation in der Wohnungsnotfallhilfe gesetzt. Das Thema wird von der Diakonie Hessen weiterhin bearbeitet. In der vierteljährlich digital zusammenkommenden AG Partizipation werden Erfahrungen aus der Praxis präsentiert und diskutiert.

Impulsgeber Bewegungsförderung, Carolin Becklas und Patrizia Frank

„Bewegungsförderung für und mit älteren Menschen im Setting Kommune“ war das Thema von Patrizia Frank (Landkreis Groß-Gerau) und Carolin Becklas (HAGE). Sie berichteten von ihren Erfahrungen, wie die Partizipation älterer Menschen die Bewegungsförderung wirksam gestalten kann. Grundlage war das digitale Planungstool „Impulsgeber Bewegungsförderung“, das vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG; vormals BZgA) finanziert wird und Kommunen strukturiert durch den Prozess begleitet.

Die Diskussion und die Praxisbeispiele zeigten, wie wichtig die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteur*innen, aufsuchende Kommunikation und klare Zielgruppenorientierung für eine erfolgreiche Umsetzung von Bewegungsangeboten sind. Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat wurden im Landkreis Groß-Gerau durch die Alltags-Fitness-Aktionstage niedrigschwellige Zugänge geschaffen, die Beteiligung und Motivation förderten. Diese Aktionstage dienten als Türöffner für Begegnung, Bedarfsabfrage und als Impuls für dauerhafte Angebote.

Die Teilnehmenden diskutierten die gezielte Ansprache von Senior*innen mit Migrationsgeschichte. Dabei wurde hervorgehoben, dass einfache Sprache, barrierearme und bedarfsgerechte Formate, die Nutzung bestehender Strukturen und das Anknüpfen an vorhandene Angebote vor Ort sehr wichtig sind.

Planungstool „Impulsgeber Bewegungsförderung“

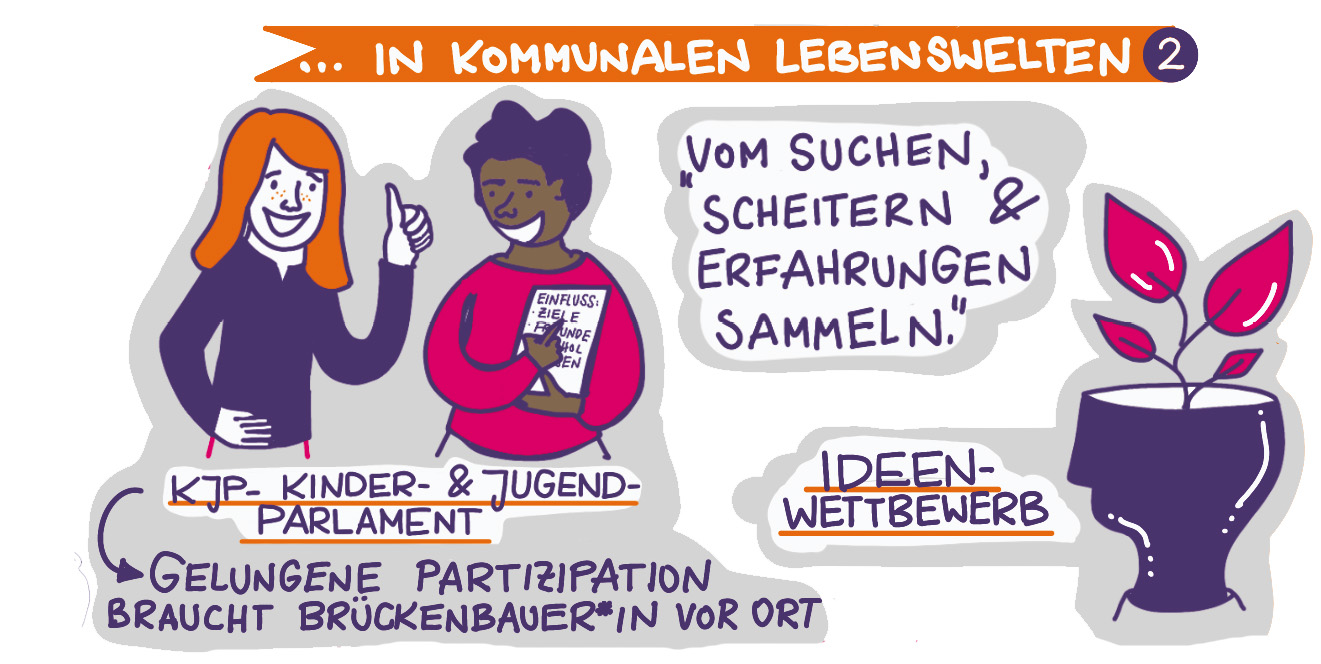

Kinder und Jugendparlament Offenbach, Roberta Ferrante

Das Kinder- und Jugendparlament (KJP) der Stadt Offenbach ist ein gutes Beispiel gelebter Beteiligung junger Menschen in kommunalen Strukturen. Seit 1998 vertritt es überparteilich die Interessen junger Menschen. Mit einem beratenden Sitz im Jugendhilfeausschuss und Rederechten in städtischen Ausschüssen kann das KJP aktiv in politische Prozesse eingreifen.

Ein konkretes Beispiel für das Engagement des KJP war der von Jugendlichen initiierte Aktionstag „Mentale Gesundheit“ im September 2022. Rund 70 junge Teilnehmende kamen mit Vertreter*innen aus Beratungsstellen, der Schulpsychologie, der Verwaltung und der Kommunalpolitik zusammen, um Themen wie Schulstress, Ängste, Depressionen und Sucht offen zu diskutieren. In verschiedenen Workshops vernetzten sich die Jugendlichen, formulierten Forderungen nach mehr Hilfsangeboten, besseren Zugängen und einer aktiven Enttabuisierung psychischer Gesundheit. Begleitet von Fachkräften entwickelten sie eine Webseite mit Hilfe-Guide zur mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie Flyer und Poster für den Einsatz an Schulen.

Wie lässt sich Partizipation strukturell im Verwaltungshandeln verankern?

Referentin: Miriam Zeleke, Landesbeauftragte für Beteiligung und Förderung von Kindern und Jugendlichen (Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales)

Moderation: Sabrina Kruse (KGC Hessen, HAGE)

Miriam Zeleke stellte die hessische Handreichung zur Kinder- und Jugendbeteiligung vor und machte deutlich: Es fehlt weniger an rechtlichen Grundlagen, sondern vielmehr an Wissen, Haltung und geeigneten Methoden. Mit den Beteiligungsdimensionen Space, Voice, Audience, Influence zeigte sie auf, was es braucht, damit Kinder gehört und ernst genommen werden.

Roberta Ferrante berichtete über das Kinder- und Jugendparlament in Offenbach als gelungenes Beispiel für kontinuierliche Mitgestaltung (siehe 4-Ecken-Diskussion oben). Karin Bahlo, Präventionskettenkoordinatorin der Stadt Offenbach, stellte als Rahmung den Aktionsplan gegen Kinderarmut in Offenbach vor und verdeutlichte, wie Beteiligung als Querschnittsaufgabe in kommunale Strukturen eingebettet werden kann.

Als nächste Schritte wurden von den Teilnehmenden benannt: Formate der Beteiligung mit Kindern neu zu denken, Kinder- und Jugendbeiräte zu aktivieren sowie Verwaltungsmitarbeitende für die Partizipation junger Menschen zu sensibilisieren und fortzubilden. Kreativität, Austausch und die Bereitschaft, eigene Angebote zu hinterfragen, wurden ebenso betont wie das Teilen von Informationen, die Rückmeldung an Jugendliche und das aktive Suchen nach engagierten Mitstreiter*innen.

Was braucht Partizipation auf kommunaler Ebene?

Referentin: Kerstin Kowalewski, Geschäftsstelle „Gesundheit fördern – Versorgung stärken", dezentrale Präventionskoordination im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Moderation: Felix Koller (KGC Hessen, HAGE)

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf wird auf Basis der Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“ bis Mitte 2026 in sechs Modellkommunen eine dezentrale Präventionsberatung umgesetzt. Kerstin Kowalewski ging auf die Herausforderung ein, wie die Gemeinden des Landkreises für die Umsetzung der Gesundheitsziele erreicht werden können. Zwei Beispiele aus der Praxis zeigten: Gute Ansätze allein reichen nicht, wenn strukturelle Voraussetzungen fehlen. So scheiterte ein geplanter Gesundheits-Aktionstag an der fehlenden Neuwahl des Kinder- und Jugendparlaments. Ein aufwändig beworbener Ideenwettbewerb brachte mangels Rückmeldungen wenig Wirkung. Laut Tanja Gangarova waren grundlegende Voraussetzungen für ein Gelingen der Vorhaben von Anfang an nicht gegeben: Beteiligung erfolgte nur innerhalb enger Vorgaben, echte Mitgestaltung war kaum möglich.

In Kleingruppen diskutierten die Teilnehmenden anschließend zentrale Gelingensbedingungen für Partizipation aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Dabei wurden ausreichende Ressourcen, Vertrauen, Kontinuität sowie eine klare Kommunikation von Zielen hervorgehoben. Koordinationsstellen wurden als zentrale Brückenfunktion genannt. Auch politische und finanzielle Absicherung sind unerlässlich.

Als ihre nächsten Schritte nannten die Teilnehmenden: Beteiligungsformate überprüfen und bewusst einsetzen, strukturelle Defizite offen und ehrlich ansprechen, Prozesse flexibel gestalten und tragfähige Beziehungen zwischen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft aufbauen. Auch die eigene Bereitschaft, aus Scheitern zu lernen, ist zentral.

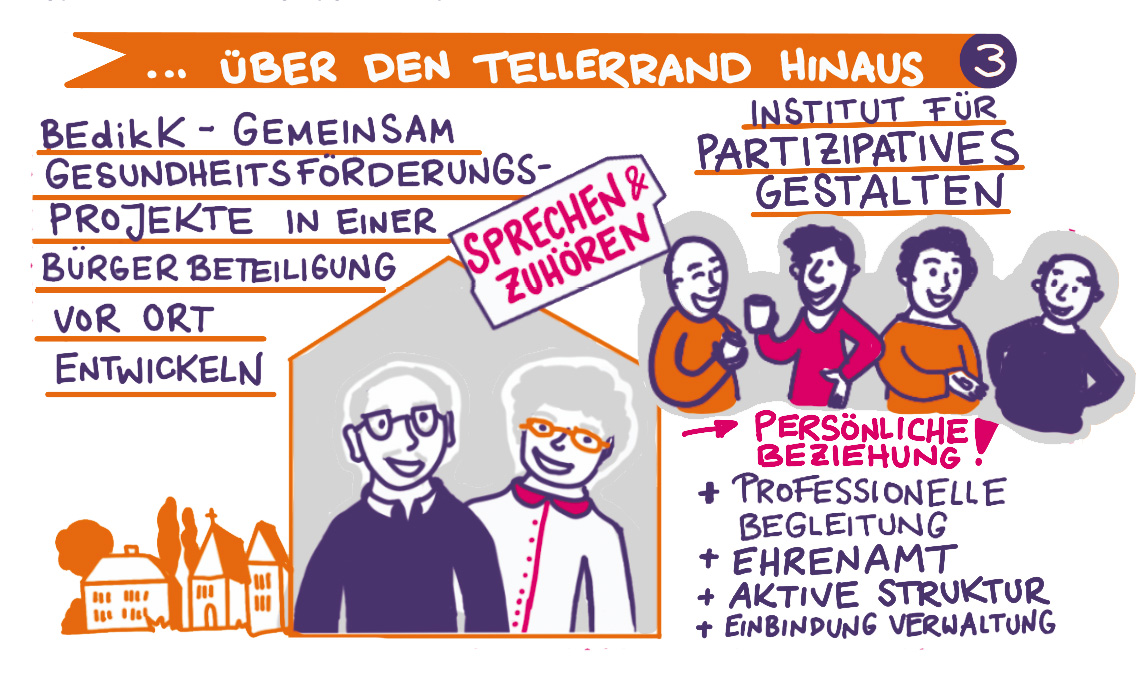

Gesundheit partizipativ gestalten: Zwei Impulse für nachhaltige kommunale Gesundheitsförderung

Referent*innen: Silke Wiedemuth, KGC Rheinland-Pfalz, und Roland-Ronja Wehking, Institut für Partizipatives Gestalten (IPG)

Moderation: Ronja Rihlmann (KGC Hessen, HAGE)

Die Vorträge von Silke Wiedemuth zum Projekt Bedarfsworkshops für kleine Kommunen (BedikK) sowie von Roland-Ronja Wehking zeigten, wie Gesundheit und gesellschaftliche Transformation durch Beteiligung wirksam gestaltet werden können, und setzten auf Partizipation als Schlüssel zur nachhaltigen Veränderung in Kommunen.

BedikK unterstützt kleine Gemeinden in Rheinland-Pfalz dabei, Maßnahmen einer bedarfsorientierten Gesundheitsförderung zu entwickeln. Schritt für Schritt entwickeln Bürger*innen in dem Projekt gemeinsam bedarfsorientierte Maßnahmen. Trotz begrenzter Ressourcen, Spannungen zwischen Haupt- und Ehrenamt oder mangelnder Priorisierung von Gesundheit entstehen kreative, niedrigschwellige Lösungen und nachhaltige Strukturen – getragen vom Gefühl: „Ich werde gehört.“

Das Institut für Partizipatives Gestalten begreift gesellschaftliche Herausforderungen wie Stadtentwicklung, Wohnen, demografischen Wandel oder Klimaneutralität als Gestaltungsaufgaben. Beteiligung wird dabei als transformativer Prozess gedacht: Gesundheit entsteht im Alltag und echte Mitgestaltung stärkt Selbstwirksamkeit und Verantwortung – im Sinne der Ottawa-Charta. Wirksame Beteiligung braucht Kontinuität, lokale Anlaufstellen, gute Begleitung und den politischen Willen. Im Zentrum steht eine beziehungsorientierte Kultur, die Verantwortung teilt und Zusammenarbeit ermöglicht.

Als nächste Schritte wurden benannt: über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, gewohnte Denk- und Handlungsräume zu verlassen, Partizipation aus unterschiedlichen Perspektiven zu reflektieren und den Begriff differenziert und verantwortungsvoll zu verwenden. Zentrale Elemente sind dabei eine vertrauensvolle Haltung, aktives Zuhören sowie die Bereitschaft zum Perspektivwechsel.

Impressionen

Danke!

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die durch ihre Mitwirkung, ihre Beiträge und ihre Teilnahme zum Gelingen des Fachtags beigetragen haben, sei es in der Vorbereitung, der inhaltlichen Gestaltung oder dem offenen und konstruktiven Austausch vor Ort. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam Räume schaffen, in denen Mitgestaltung möglich ist, denn echte Teilhabe lebt davon, dass alle Perspektiven gehört und ernst genommen werden.

Organisation

Die Veranstaltung wurde von der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) Hessen organisiert. Sie ist bei der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE) angesiedelt.

Die Koordinierungsstelle ist Teil des bundesweiten Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit und wird mit Mitteln der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Bündnis für Gesundheit) sowie durch das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) gefördert.

Fotos: © HAGE/andreasmann.net