nachricht

Teilhabe statt Stigmatisierung

Bericht zum Fachtag im Lahn-Dill-Kreis vom 02.07.2025

Der Fachtag „Teilhabe statt Stigmatisierung: Neue Wege im Umgang mit Erwerbslosigkeit“ fand im Nachbarschaftszentrum Westend in Wetzlar statt. Durchgeführt wurde er im Rahmen des Programms „teamw()rk für Gesundheit und Arbeit“ von der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V. (HAGE) für den Standort Lahn-Dill-Kreis. Die Organisation und Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Wetzlarer Arbeitsloseninitiative (WALI), dem Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e. V. sowie dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill. Gefördert wurde der Fachtag durch das GKV-Bündnis für Gesundheit sowie das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets (AQB).

Auswirkungen von Erwerbslosigkeit

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die gesellschaftlichen Auswirkungen von Erwerbslosigkeit – insbesondere die Fragen, wie Stigmatisierung wirkt, wie sie Teilhabe erschwert und die gesundheitliche Situation der Betroffenen beeinflusst. Erwerbslosigkeit geht oft mit Vorurteilen und Ausgrenzung einher, was sowohl die Lebenszufriedenheit als auch den Zugang zu Gesundheit, Wohnen und Arbeit negativ beeinflusst.

Der Fachtag bot den Teilnehmenden aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Arbeitsförderung und kommunaler Politik Raum für fachlichen Austausch, kritische Reflexion und praxisnahe Impulse.

Stigmatisierung von Menschen im Bürgergeldbezug: der Fachvortrag

Der Fachvortrag thematisierte zentrale Fragen: Was bedeutet Stigmatisierung im Kontext von Erwerbslosigkeit? Welche gesellschaftlichen Mechanismen stehen dahinter – und wie kann eine inklusivere Praxis aussehen?

Dr. René Böhme vom Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen betonte, dass der SGB II-Leistungsbezug in der Regel auf strukturelle Ursachen zurückzuführen ist. Dazu zählen fehlende Qualifikationen, ein höheres Lebensalter, Langzeitarbeitslosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen in Verbindung mit einem praxisfernen Erwerbsfähigkeitsbegriff, zuwanderungsbedingte Hürden, Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie prekäre Beschäftigungsverhältnisse.

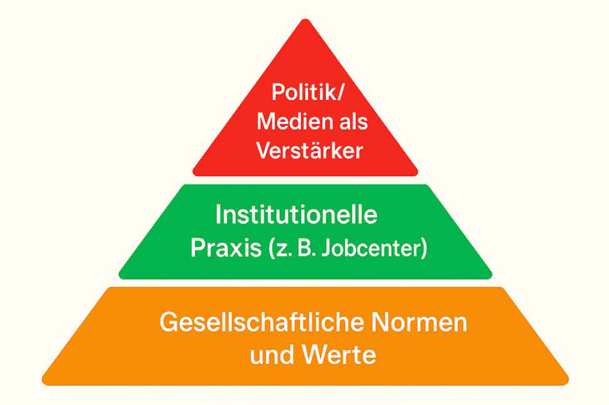

Darüber hinaus zeigte Dr. Böhme auf, dass die gesellschaftliche Erwerbsarbeitsnorm, institutionelle Regelungen wie Sanktionen oder Meldepflichten, mediale Skandalisierung einzelner Fälle und die politische Betonung von Eigenverantwortung strukturelle Ursachen ausblenden und dadurch zur Stigmatisierung beitragen.

Die negativen Folgen von Stigmatisierung sind vielschichtig. Sie betreffen gesundheitliche, soziale, strukturelle, institutionelle und gesellschaftliche Bereiche. Ihr Abbau und die Förderung von Teilhabe erfordern Maßnahmen auf mehreren Ebenen:

- Gesellschaftlich-kulturell: Förderung eines Normwandels, Aufklärung über reale Ursachen von Erwerbslosigkeit sowie solidarisch geführte öffentliche Debatten statt Schuldzuweisungen

- Politisch-medial: Verzicht auf stigmatisierende Sprache, differenzierte Berichterstattung und politische Lösungen für strukturelle Probleme statt Schuldnarrative

- Institutionell: Beratungsorientierung statt Kontrolle, Abbau von Bürokratie zugunsten persönlicher Gespräche sowie der Einsatz von Fachkräften der sozialen Arbeit, die Stigmatisierung sichtbar machen, reflektieren und abbauen

- Individuell: Stärkung der politischen Selbstorganisation von Menschen in Erwerbslosigkeit, geschützte Räume für Erfahrungsaustausch ohne Abwertung und niedrigschwellige, psychosoziale Beratung ohne Stigmatisierung

Abbau von Stigmatisierung: ein Praxisbeispiel

Ein regionales Praxisbeispiel wurde präsentiert. Es zeigte, wie der Abbau von Stigmatisierung sowie eine Förderung der sozialen und beruflichen Teilhabe in der Praxis gelingen kann.

Georg Weidmann vom kommunalen Jobcenter Lahn-Dill stellte ein regionales Gesundheitsprojekt vor. Das Projekt wurde im Jahr 2017 entwickelt und seit 2018 mehrfach erfolgreich durch das kommunale Jobcenter Lahn-Dill umgesetzt.

Im Mittelpunkt des Projektes stehen die soziale und berufliche Integration – verbunden mit gesundheitsfördernden Effekten. Das Besondere: Die Umsetzung erfolgt wohnortnah in den Gemeinden der Teilnehmenden und verfolgt einen ressourcenstärkenden, partizipativen und unterstützenden Ansatz. Das Projekt umfasst Workshops, Einzelgespräche, Gruppentage sowie eine Abschlussveranstaltung.

Zentrale Inhalte sind Gruppen- und Einzelcoachings nach dem JOBS-Prinzip. Dieses zielt darauf ab, die Selbstwirksamkeit zu stärken, vorhandene Stärken sichtbar zu machen und eine positive, zuversichtliche Haltung zur Arbeitssuche zu entwickeln.

Die Workshops beinhalten das Kennenlernen in der Gruppe, das Erkennen und Nutzen eigener Stärken, den Ausbau von Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein sowie die Entwicklung individueller Bewerbungsstrategien.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden konnte während des Projekts in Arbeit, Ausbildung oder weiterführende Maßnahmen integriert werden. Ehemalige Teilnehmende berichteten im Anschluss an die Präsentation eindrucksvoll von ihren persönlichen Erfahrungen und Erfolgen.

Workshops zur Vertiefung

Interaktive Workshops ermöglichten eine Vertiefung verschiedener Themenschwerpunkte.

Unter der Leitung von Dr. René Böhme diskutierten die Teilnehmenden Potenziale und Grenzen des sozialen Arbeitsmarkts, der Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit durch öffentlich geförderte Beschäftigung gesellschaftliche und berufliche Teilhabe ermöglichen soll. Zu den positiven Faktoren zählen zum Beispiel ein strukturgebender Alltag, die Stabilisierung der psychischen und körperlichen Gesundheit, soziale Kontakte, sinnstiftende gemeinwohlorientierte Tätigkeiten sowie ein verlässlicher rechtlicher Rahmen. Kritisch betrachtet wurden hingegen die Gefahr der Stigmatisierung durch sogenannte Sonderarbeitsplätze, die begrenzten Übergänge in den regulären Arbeitsmarkt, ein hoher Mitteleinsatz sowie administrative Hürden.

Als zentrale Voraussetzungen für eine entstigmatisierende und wirksame Praxis wurden sozialpädagogische Begleitung, individuelles Coaching, langfristige Förderperspektiven, kompetenz- und interessenorientierte Förderung sowie der sichtbare gesellschaftliche Mehrwert genannt – mit dem Fokus auf Teilhabe statt auf Leistungsdruck und Produktivität.

Die Arbeitsgruppen betonten die Notwendigkeit, Angebote lebenslagen- und bedürfnisorientiert auszurichten und durch qualifizierende Elemente zu ergänzen. Zusätzlich sollten eine verbindliche Finanzierung, ein unmittelbarer Zugang zur Beschäftigung ohne Zugangsvoraussetzungen sowie eine stärkere Annäherung an den allgemeinen Arbeitsmarkt sichergestellt werden. Für die Bewertung und Kommunikation von Erfolgen wurden qualitative Methoden und Best-Practice-Beispiele als geeigneter Weg erachtet.

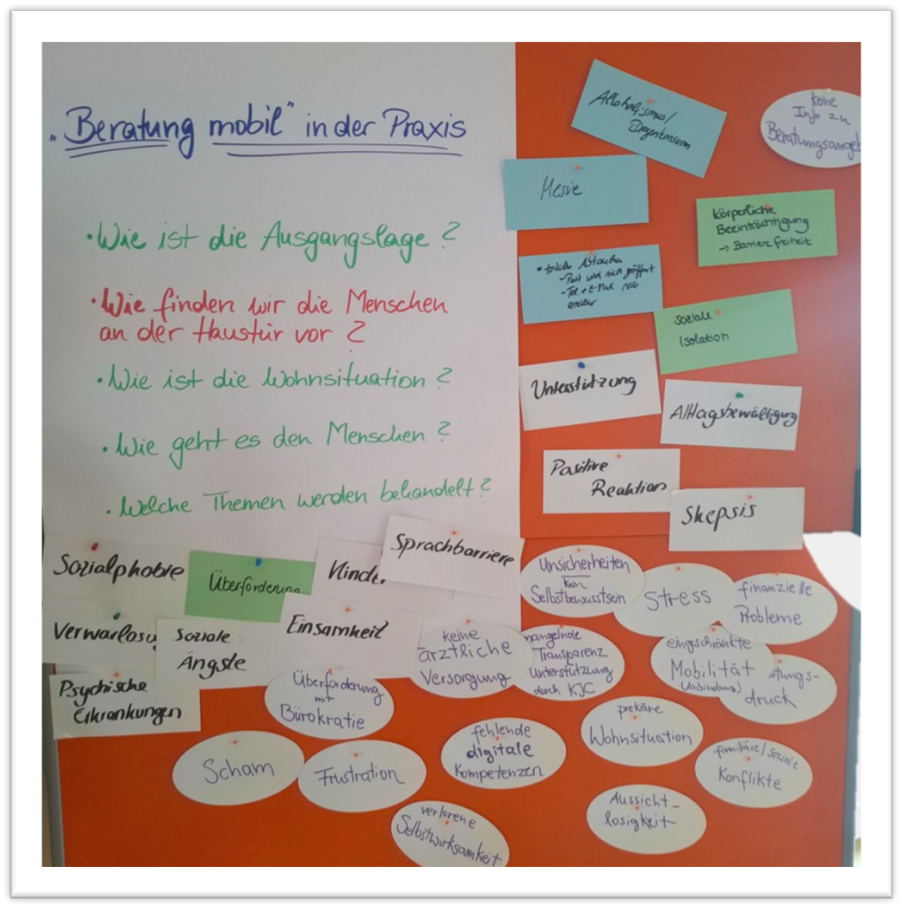

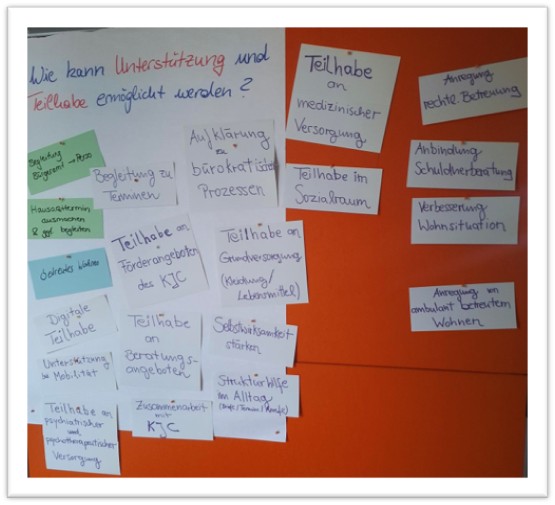

Im Fokus stand ein freiwilliges, mobiles Beratungsangebot im Auftrag des kommunalen Jobcenter Lahn-Dill, das schwer erreichbare Kund*innen in ihrem Lebensumfeld aufsucht. Ziel dieses Angebots ist es, individuelle Unterstützung und Teilhabe für Menschen mit komplexen Problemlagen zu ermöglichen. Tatjana Willrich, Beratung Mobil von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen mbH (GWAB mbH), leitete den Workshop.

Anhand konkreter Fallbeispiele wurden vielfältige Herausforderungen sichtbar – etwa soziale Isolation, psychische Erkrankungen, Suchtproblematiken, Überforderung mit bürokratischen Prozessen sowie mangelnder Zugang zu medizinischer und sozialer Versorgung. Trotz anfänglicher Skepsis seien die Reaktionen auf das Angebot meist positiv; insbesondere die alltagsnahe Unterstützung werde als hilfreich erlebt, berichtete die Referentin.

Gemeinsam mit den Teilnehmenden wurde herausgearbeitet, wie mobile Beratung konkret unterstützen kann – etwa durch Begleitung zu Ämtern und Arztterminen, Hilfe bei Anträgen, Zugang zu Grundversorgung sowie Unterstützung bei der psychosozialen Stabilisierung und der Stärkung von Selbstwirksamkeit. Die bedarfsorientierte, niedrigschwellige und lebensnahe Ausrichtung des Angebots wurde als zentraler Erfolgsfaktor hervorgehoben.

Zusammen mit Markus Schlag vom Präventionsprojekt CariChange des Caritasverbandes Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e. V. wurde der Frage nachgegangen, wie unbewusste Denkmechanismen zur Entstehung von Stigmatisierung beitragen können. Kognitive Verzerrungen – wie etwa der Bestätigungsfehler oder selbsterfüllende Prophezeiungen – entstehen vor allem bei schnellen, emotional geprägten Einschätzungen. Sie dienen zwar als nützliche Vereinfachungen im Alltag und ermöglichen schnelle Entscheidungen, können jedoch auch zu falschen oder ungerechten Bewertungen führen.

Solche Denkprozesse betreffen alle, unabhängig davon, ob man sich in einer stigmatisierenden oder stigmatisierten Rolle befindet. Sie können Vorurteile entstehen lassen, aufrechterhalten oder verstärken. Dadurch tragen sie zur Stabilisierung sozialer Ungleichheiten und ungleicher Machtverhältnisse bei. Kognitive Verzerrungen zu erkennen, die eigenen Denkmuster bewusst zu reflektieren sowie spontane Urteile kritisch zu hinterfragen, sind wesentliche Schritte im Umgang mit diesen Denkprozessen. Darüber hinaus spielen Achtsamkeit – insbesondere in emotional belastenden Situationen, da viele Verzerrungen eng mit Gefühlen verknüpft sind – sowie ein bewusster und respektvoller Sprachgebrauch eine wichtige Rolle.

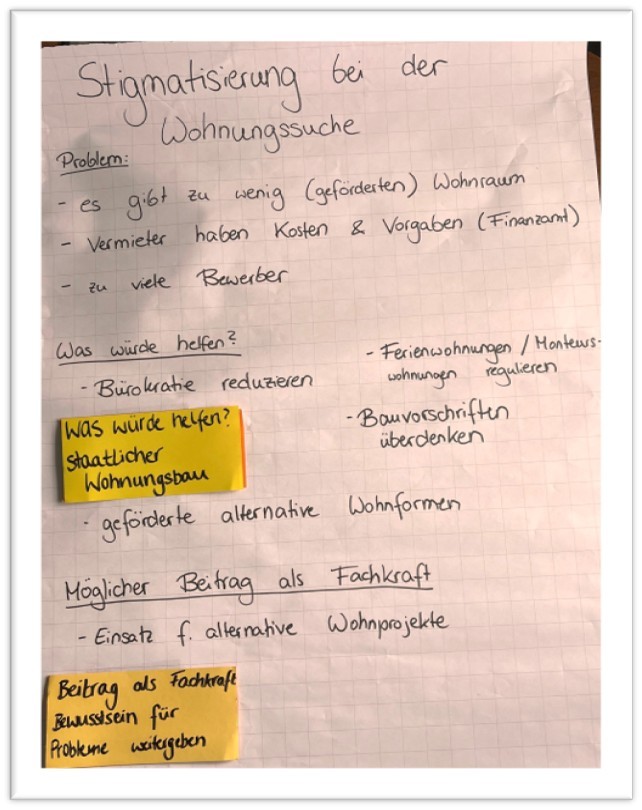

Thema des Workshop war die Diskriminierung von Bürgergeld-Beziehenden bei der Wohnungssuche. Organisiert und geleitet wurde der Workshop von Lena Lemmer des Gesundheitscafés der Arbeitsloseninitiative im Lahn-Dill-Kreis e. V. (WALI).

Die Teilnehmenden reflektierten die Zusammenhänge zwischen Erwerbslosigkeit und Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt und diskutierten Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation. Als wesentliche Probleme wurden der Mangel an bezahlbarem und gefördertem Wohnraum, die große Bewerberzahl sowie die Zurückhaltung vieler Vermieter*innen aufgrund von bürokratischem Aufwand, finanziellen Risiken und behördlichen Vorgaben identifiziert. Als mögliche Lösungsansätze wurden der staatliche Wohnungsbau, die Förderung alternativer Wohnformen, der Abbau unnötiger Bürokratie, eine Regulierung von Ferien- und Monteurswohnungen sowie das Überdenken von Bauvorschriften genannt. Fachkräfte können hier unterstützen, indem sie strukturelle Benachteiligungen sichtbar machen, Betroffene stärken und sich aktiv für stigmafreie, sozial gerechte Wohnlösungen einsetzen.

Ziel des Fachtages war es, Perspektiven für einen sensibleren, ressourcenorientierten Umgang mit erwerbslosen Menschen zu entwickeln – jenseits von defizitorientierten Zuschreibungen. Der Fachtag unterstrich die Bedeutung sektorübergreifender Zusammenarbeit und wurde von Teilnehmenden als wichtige Plattform für neue Kooperationen und Impulse wahrgenommen.

Die ausführliche Veranstaltungsdokumentation steht zum Download bereit:

Titelbild: © Dmitry Demidovich - Shutterstock.com